バレエが上達したい人必見!!おすすめの練習方法とコツを公開!

2017.11.08

※この記事は 約8分40秒 で読めます。

一生懸命練習するほど、体が硬くなる

一生懸命練習しているのになかなかバレエが上達しない

せめてクラスで上手なあの人ぐらいにはなりたい。

このような悩みやご希望をお持ちの方はきっと大勢いらっしゃると思います。

ここでは、バレエのコツや練習などのノウハウを知ることで、今のあなたの悩みの解消に繋がります。

失敗を恐れずに練習を沢山積み重ねると、絶対に出来るようになるのでこの記事を読んで効率よく上達できるようにしていきましょう。

バレエの基本

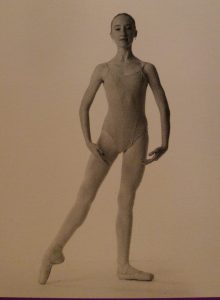

正しい姿勢(パラレルポジション)

足を揃えて立ち、骨盤をまっすぐ立てる。指の付け根の上に腸骨の一番高いところ、踵の上に尾てい骨、恥骨のすぐ上(丹田)をひいて尾てい骨からウエストの後ろ、耳の後ろを天井の方に引っ張って立つ。

あばら骨、肩はストンと落ちるように。

歩き方の注意

歩き初めに胸や顎、肩に力が入らないように腰から踵を踏んでまっすぐ歩くようにする。

足の基本ポジション(1番、2番、3番、4番、5番ポジション)

- 1番ポジション・・・左右のかかとをつけて股関節から足を開きます。出来るだけ外側に向けます。

- 2番ポジション・・・1番のポジションからかかとを肩幅と同じ位に開きます。

- 3番ポジション・・・1番のポジションから片足を前に出しかかとを反対の足の土踏まずにつけます。

- 4番ポジション・・・3番のポジションから片足を足の横幅1つ分くらいを前に出します。

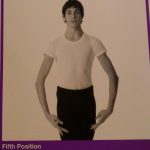

- 5番ポジション・・・1番のポジションから足をクロスして一番深いところまで交差させます。

このポジションが出来ないとバレエになりません。

ですが、無理に最初から開くと足の裏の重心が親指にのり土踏まずが落ち胸がそっくり返りバレエの基礎とはかけ離れた格好になります。

上達するコツは無理なく、負担をかけずに少しずつ完成形に近づけることです。

正しい姿勢(パラレルポジション)でまっすぐ腰を立て上から徐々に足先を開いていき足の裏がきちんと踏めるようにパンティーラインをしっかりターンアウトします。これが全ての体を保ちコントロールに繋がります。ここはしっかり使いましょう。

元々腰も足も開いてる関節を持っている骨格の人もいるが、ほとんどの人は少しづつ訓練して開いていく必要がある。子供の場合は8才くらいまでに柔軟性と筋肉を鍛え5番ポジションに立てるようするが、10歳くらいまではきちんと足の先を開いて3番ポジションに出来ることが肝心。

重心は1番ポジションの腰のまま足先がポジションで変わっていく。どちらかの足に重心を移さない。

腰が不均衡になったり土踏まずが落ちたりする格好で無理に頑張りすぎると骨の変形やら筋肉のバランスも崩れ怪我もしやすく、歩くのも大変になることもあるので慎重に正しくやっていきましょう。

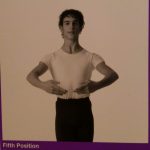

手の基本ポジション

肘と鎖骨、背中、あばら骨のバランスを作っていく。

お茶、書道、お花、ピアノ、社交ダンス、上半身の基本の動き方はこれら全てに共通します。

アンバーポジション

両腕で大きな卵型の円を作り、下におろした形です。

両方の手のひらが自分の顎の方に向いて、両足にくっつきすぎていない位置が ベストです。

アンナバーポジション

アンバーで作った卵型の円をキープさせながら、胸の前まで持ち上げていきます。 両方の手のひらを自分の胸の方に向けましょう。

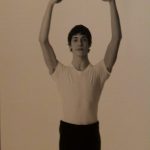

アンオーポジション

引き続き卵型の円をキープさせながら、頭の上に移動させる。

両手のひらが自分の脳天を向いているのがベストです。

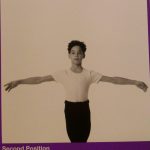

アラセコンドポジション

アンオーにした手を下ろし、左右に開く。

両手のひらが正面を向き、ひじと腕全体が丸みをおびているように見えるのが 理想です。

椅子に座る時の注意

丹田を軽く引いた状態で椅子に座り、腰と耳の後ろを上に引っ張り、字を書く時は軽く肘を曲げ肘で動かすようにしましょう。

手の指先は幼児の練習でスカートを持つとき中指と親指でつまむように訓練していく。肘も体の後ろにいかないように軽く張る。この手が先のポジションの基礎に繋がっていきます。

いつでも気をつけていると練習につながりますので、ぜひ試してみてください。

基本技法〜上達するやり方、ポイント

ドゥミプリエ(踵を床に付けたまま膝を曲げる)

両方の動きとも初めに立った姿勢の腰の位置をずらさないように行う。土踏まずの方に体重が乗っていかないよう足の指の5本の付け根、踵を均等に踏んだまま行う。中指の方に膝が曲がっていくイメージが良いと思う。小指は特に最後までしっかり踏んで。

グランプリエ(踵が最後に床から離れる)

グランプリエは足の内側の付け根が膝より下に落ちないように踵は、嫌々ながら上がっていくよう常に下に押している。一番深い時の足の裏は小指の付け根からくるぶしをしめ、親指の付け根の方に踵を押す。下までいったらすぐ踵のつくドゥミプリエに戻る。下で休まない。

バットマンタンジュ

バレエの基礎エクササイズ、足の裏を床にこすりつま先を伸ばす。

重心を変えず前、後ろは浅い4番ポジションを通るように、

横は浅い2番ポジションを通る。

踵前がスタート、最後に小指の付け根が床を蹴り踵のラインに足先を伸ばす。 腰が崩れないよう、立っている足も強く立つ。左右同じ力。

ラップ

床を蹴って踵を前に膝は横に引っ張りつま先伸ばし軸足に絡める。

このラップの足先がバレエのつま先の伸ばし方の基本。

腸骨の一番高いところを左右に開き膝を横に引っ張ると、小指に力が入りふくらはぎ、 太ももの筋肉もターンアウト出来る。

クッペシュドゥクルピエ、パッセ、ルチレポジションももっと踵を前にしながら行う。

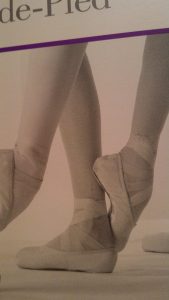

ルルベ(1番ポジションのルルベ)

お尻の下のラインを揃えたまま、パンティーラインに沿って足の付け根をターンアウトする。その力を利用して尾てい骨、ウエスト、耳の後ろを上に引っ張り上げる。踵はズレないように小指の付け根からくるぶしを親指の付け根に締め上げる、踵は常に床を押している。足のラインが全てターンアウトになってるはずです。他のポジションの時も同じ様に行う。気をつけなければいけないポジションは4番ポジション腰と重心は両足の真ん中。くれぐれもあばら骨を開かないように!腸骨を左右に引っ張るとあばら骨が開きにくいです。

自宅でできる練習方法

バレエで使う筋肉の鍛え方

- 足の指体操

グー・パー・チョキを指で作る。タオルなどを指でたぐり寄せる。小さなボールを掴む・・つま先を伸ばす為に必要な足裏の筋肉強化 - 開脚で胸をつけたまま足を後ろに回し膝を曲げ足の裏同士をつける、そのまま足を上に上げて10秒数える、これはバレエに必要なターンアウトの筋肉を鍛えるエクササイズ。 最後に足はそのまま手で床を押して背骨を反らせる。

- 立ち上がり6番ポジション(パラレル)で背伸び(プリエ、伸びる、背伸び)

柔軟方法

- 床に座り両足を揃えて前に伸ばす、その時腰が丸くならない様に膝の裏が床につくようにして、つま先を上、下、上、下と動かし足裏を強くする。最後につま先をもって、足に頭をつける。

- 足を横に開脚し胸を床につける様にしてつま先の上下運動をすり。

- 膝を開き曲げ膝を床つくように押して、前に体を伸ばす。

- うつ伏せのまま背中を反らして頭と足をつける。反ったまま手で足をもつ

- 前後開脚(スプリッツ)

よくある悩み解消

体が硬い

毎日10分でも良いので、続けることが大切です。

柔軟体操は裏切りません。コツコツやりましょう。

ストレッチをするとき、息遣いに注意しましょう。

息を吸って、吐きながら伸ばすと気持ちよく伸ばすことができます。

1番ポジションが180度開かない or 5番ポジションが入らない

持って生まれた骨格、足の股関節の開き人様々です。

体を引き上げ少しづつ正しく使っていけばポジションにきちんと入らなくても、バレエの体の使い方は出来ます。

楽しみに徐々に徐々に・・。

疲労回復と怪我防止

体を冷やさない

子供であっても寒くなったらばスパッツ、タイツなどで冷やさないようにしましょう。

夏でも湯船に浸かりお風呂でちゃんと温まることが大切です。

食事

食生活における『栄養摂取』は体をつくるうえで最も重要な要素。

体を酷使するバレリーナにとって切り離せない『栄養』を正しく理解し、美しく、しなやかで、力強いバレリーナを目指しましょう。

しなやかな筋肉

しなやかな筋肉は動いてばかりでは作られません。きちんと体に栄養を行き渡らせることが重要です。

特にしっかり摂りたいのはメインとなるおかずや乳製品です。 メインとなるおかずは「良質のたんぱく質・低脂肪」のものを選びましょう。

疲労回復

体の疲れがなかなか取れない、疲れてごはんも食べられない・・・。

1日の疲れはその日のうちに取り、翌日に持ち越さないのがバレエ上達の必須条件の一つです。

メインのおかず(肉や魚)でその日使った筋肉の修復を、野菜や果物(ビタミンやミネラル)で代謝をスムーズにしてリカバリーを図りましょう!

持久力

ハードなレッスンや長い公演に耐えられるだけの持久力をUPさせるには、特に炭水化物(ごはんや麺類などの主食)をしっかりと食べましょう。

さらに、炭水化物の代謝をスムーズにするビタミン類も必須です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回ご紹介した内容は、どれも基本的な内容です。この基本的なことを忠実にやるかどうかで結果が変わってきます。

バレエの上達に近道はありません。日々コツコツと鍛錬を積み重ね努力なくして上達はあり得ないのです。

レッスンなどを重ねていくことで、自分自身の変化がわかるようになります。

そうすることで、自分の微妙な変化にも気付きやすくなりコントロールしやすくなります。

バレエの上達には、これが大切になります。

バレエを上達させるには長い時間がかかります。

焦らず丁寧にじっくりとバレエに取り組んでみてください。

自分の変化が実感できるようになれば、もっともっとバレエが楽しくなると思います。

みんな頑張りましょう!

![La prima【ラ・プリマ】 [大田区池上]](https://www.laprima-ballet.com/img/logo.png)